现代性与地域性的早期对话:贝聿铭1946年中国艺术博物馆设计深读

内容概述

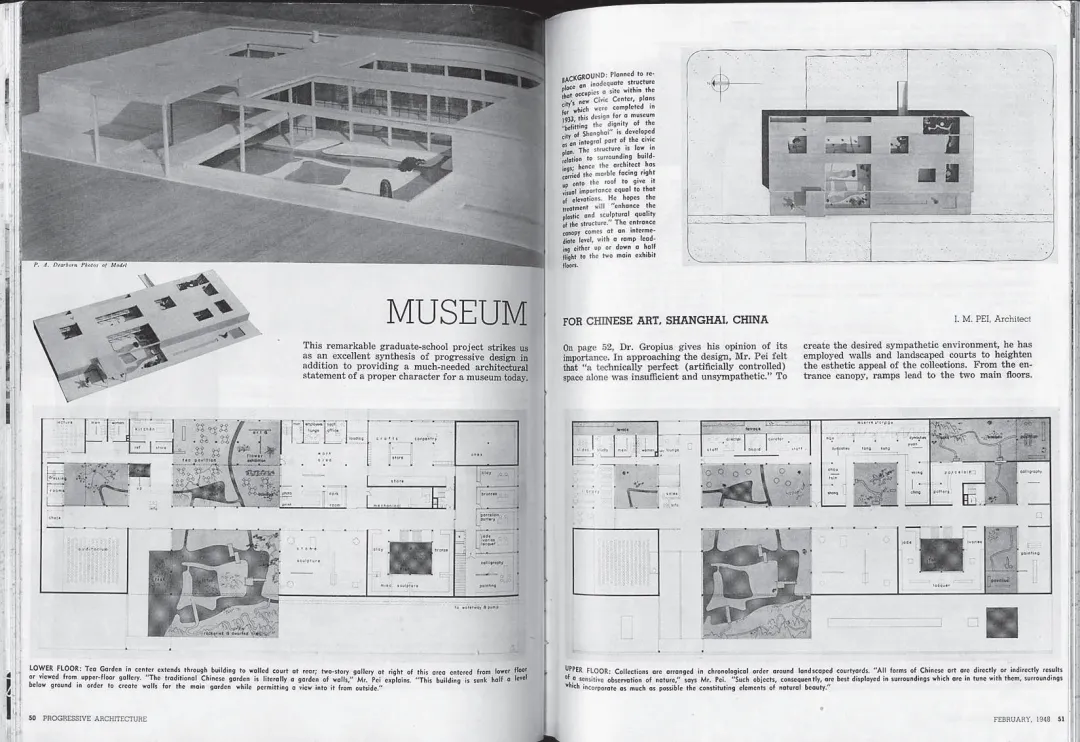

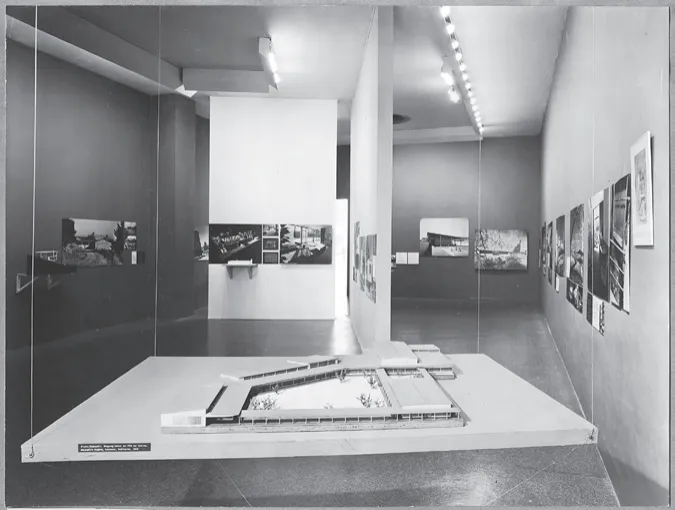

贝聿铭1946年上海中国艺术博物馆毕业设计,以现代主义语言融合中国传统园林核心特征,回应20世纪40年代现代性与地域性的辩证,为室内设计师提供传统与现代融合的经典参考。

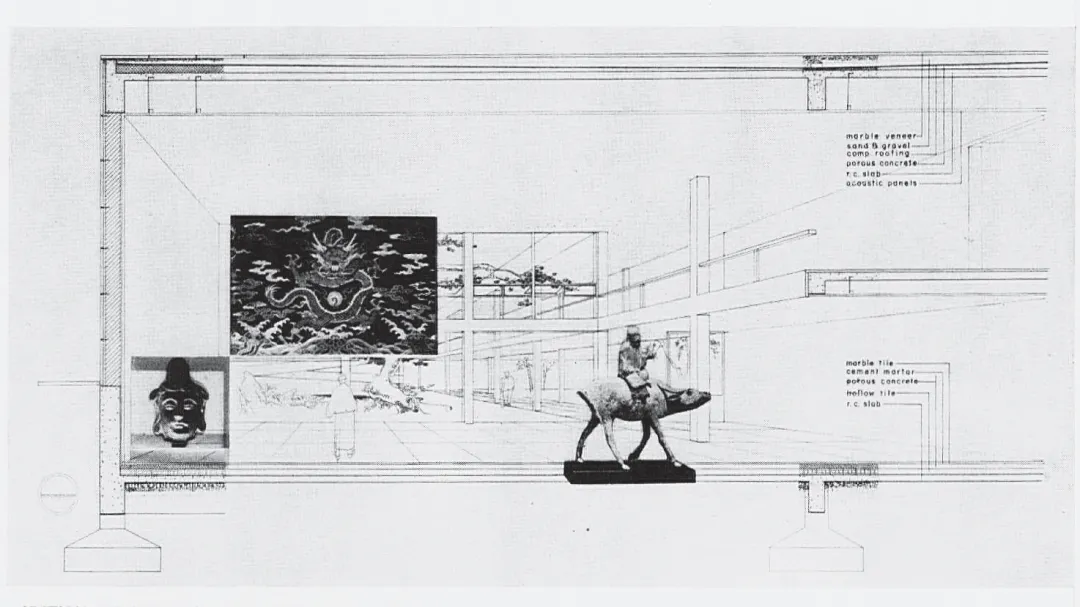

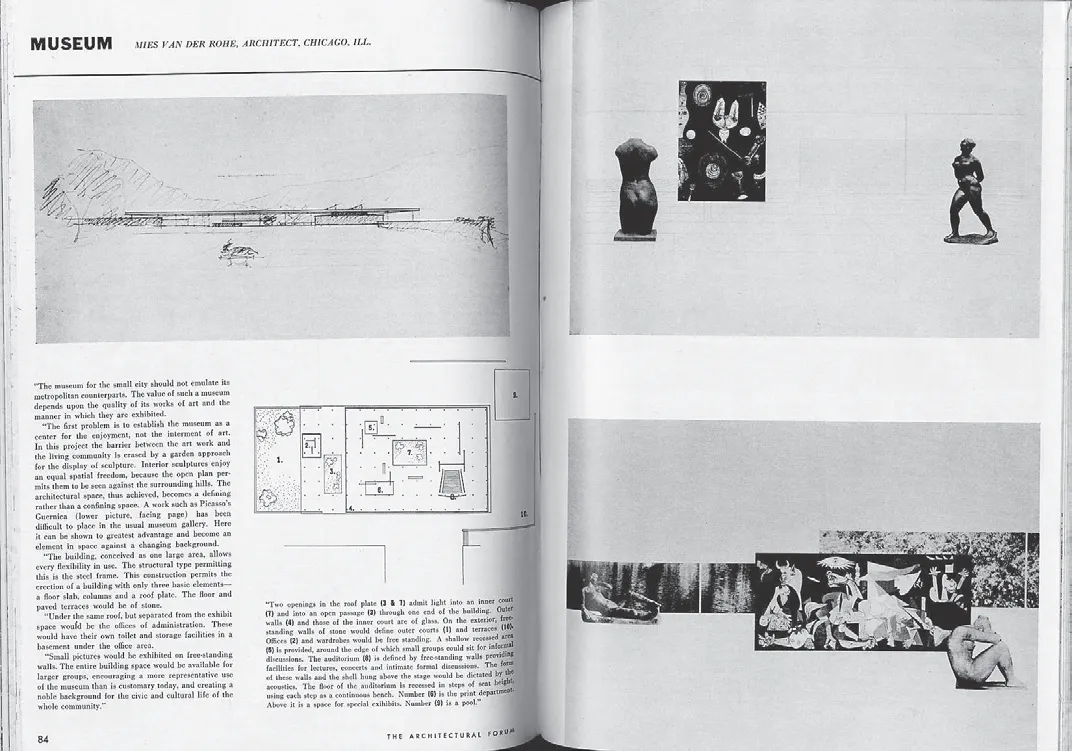

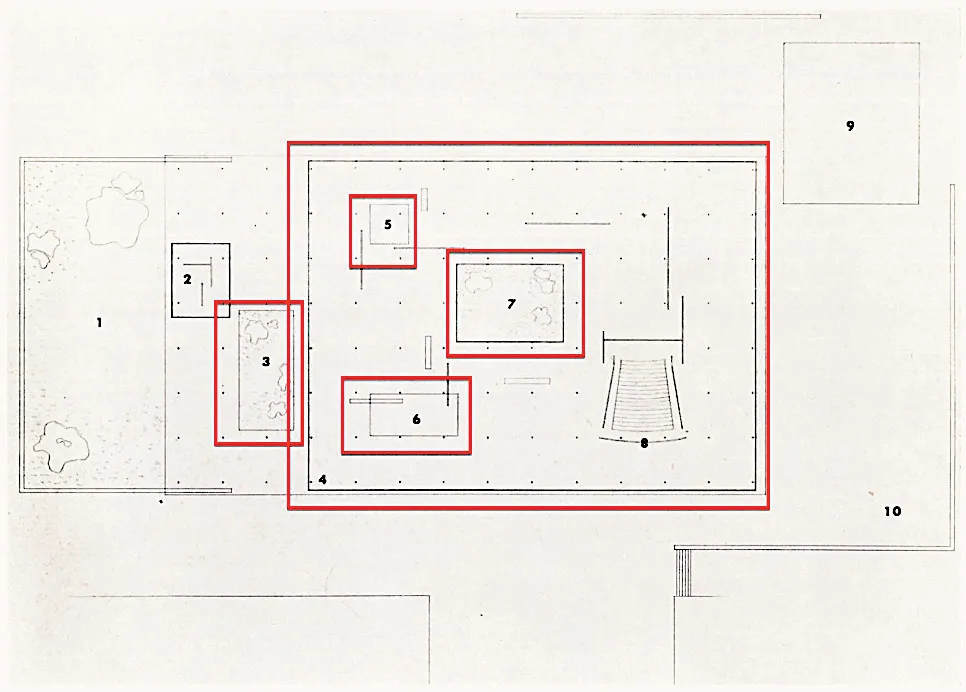

1. 设计手法上,采用现代主义“自由平面、底层架空、平屋顶”等元素,同时提取中国传统“白墙、小庭院”两个永恒特征,将传统“茶园”(茶馆)转译为连接室内外的园林空间,用庭院串联展厅、自然景观融入展陈,让博物馆从“藏品仓库”变为“生活有机体”,避免对传统形式的肤浅模仿。

2. 导师格罗皮乌斯高度认可,认为其规避了上海公共建筑常见的“传统元素堆砌”,通过对传统核心特征的抽象转译,平衡了“保留传统基本特征”与“进步设计概念”,实现了“不朽的现代建筑表达”。

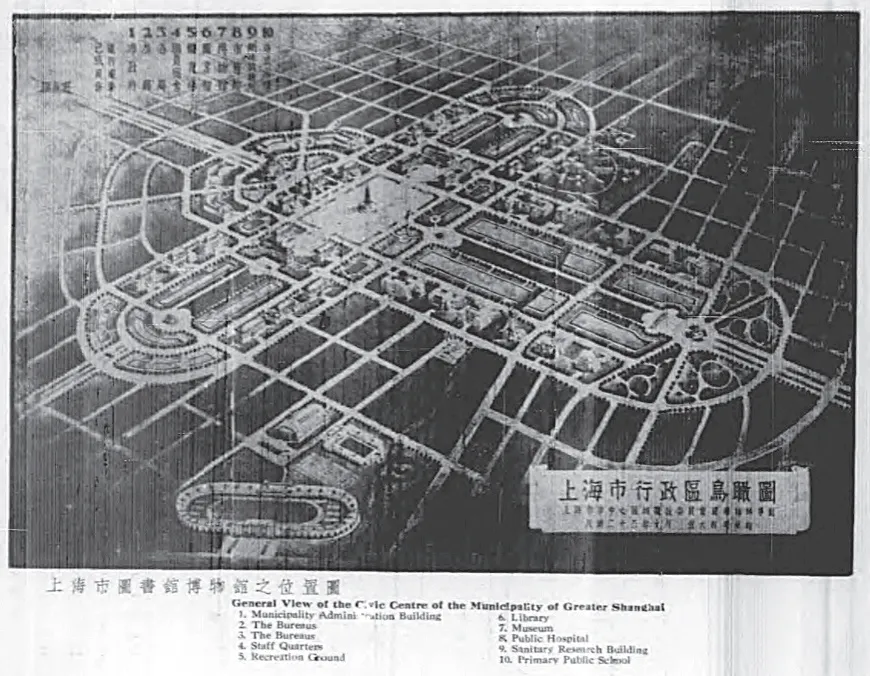

3. 时代关联上,项目选址对应上海“大上海计划”1933年新市政中心,区别于董大酉“中国复兴式”(传统式样+现代结构)的装饰性手法,以更纯粹的传统元素传递地域身份,呼应美国战后现代主义与地域主义的辩论。

4. 对室内设计师而言,提供了“提取传统核心特征+现代空间语言”的融合思路——比如用庭院串联功能空间、将传统社交场景(茶园)纳入现代功能,实现文化身份与现代体验的平衡,是传统与现代融合的重要实践样本。

行业热点

加载中...