多哈伊斯兰艺术博物馆 — 礼赞经典02

'' _ 礼赞经典

经典的项目,永远值得礼赞品味

设计礼赞重磅系列“礼赞经典”版块

一起重温经典作品,深度学习,激发灵感

前言

2022年的世界杯带火了卡塔尔。因为能源资源过于丰富,所以国家富到流油。那次在卡塔尔举办世界杯,花费达到了惊人的2290亿美元。啥概念呢?从1994年美国世界杯到2018年世界杯连续七届的花费加起来都不过才仅仅只有443亿美元。因为国家实在是太有钱,所以卡塔尔的城市建设与众不同,几乎所有的建筑都是独树一帜,都充满了设计感,用一句话来形容:这座城市浑身上下充满了性感。

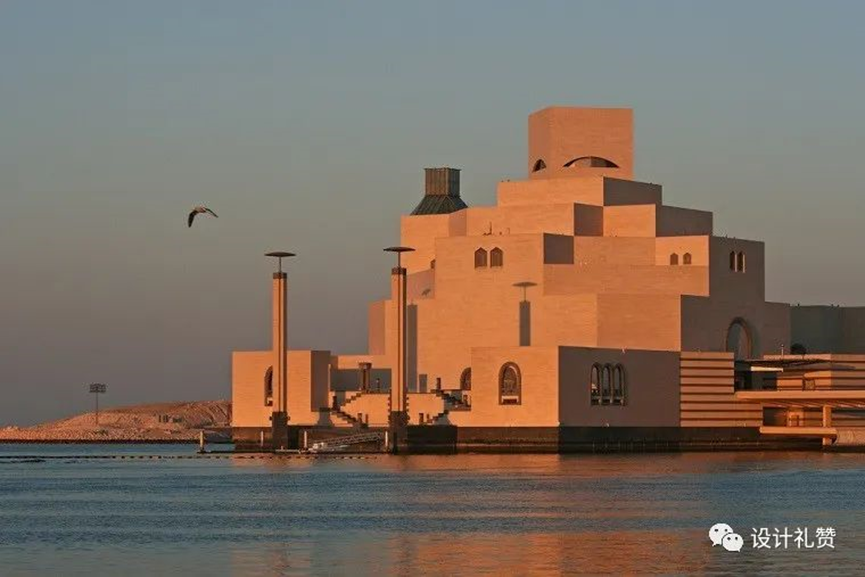

在卡塔尔的多哈,有一座地标性的建筑,自从建成那一刻起,它就成为卡塔尔的艺术圣地。那就是华裔建筑师贝聿铭先生设计的-伊斯兰艺术博物馆。在众多建筑群中,它独占一隅,静静的坐落在人工岛的海湾边上,就像蒙着面纱的伊斯兰少女一样,洁白、神圣,又有一点点羞答答。

伊斯兰艺术博物馆

多哈伊斯兰艺术博物馆位于卡塔尔首都多哈海岸线之外的人工岛上,占地4.5万平方米,是迄今为止最全面的以伊斯兰艺术为主题的博物馆。

伊斯兰艺术博物馆用简洁的白色石灰石,以几何式的方式堆叠,形成雄壮的宏伟力量。在建筑的细部处理上,典型的伊斯兰风格几何图案和阿拉伯传统拱形窗,又为这座庞然大物增添几分柔和,稍稍中和了它的英武之气。

中央的穹顶连接起不同的空间,古朴且自然。通高的玻璃幕墙与天花平面形成八边形,人们可以透过它望见碧海金沙。

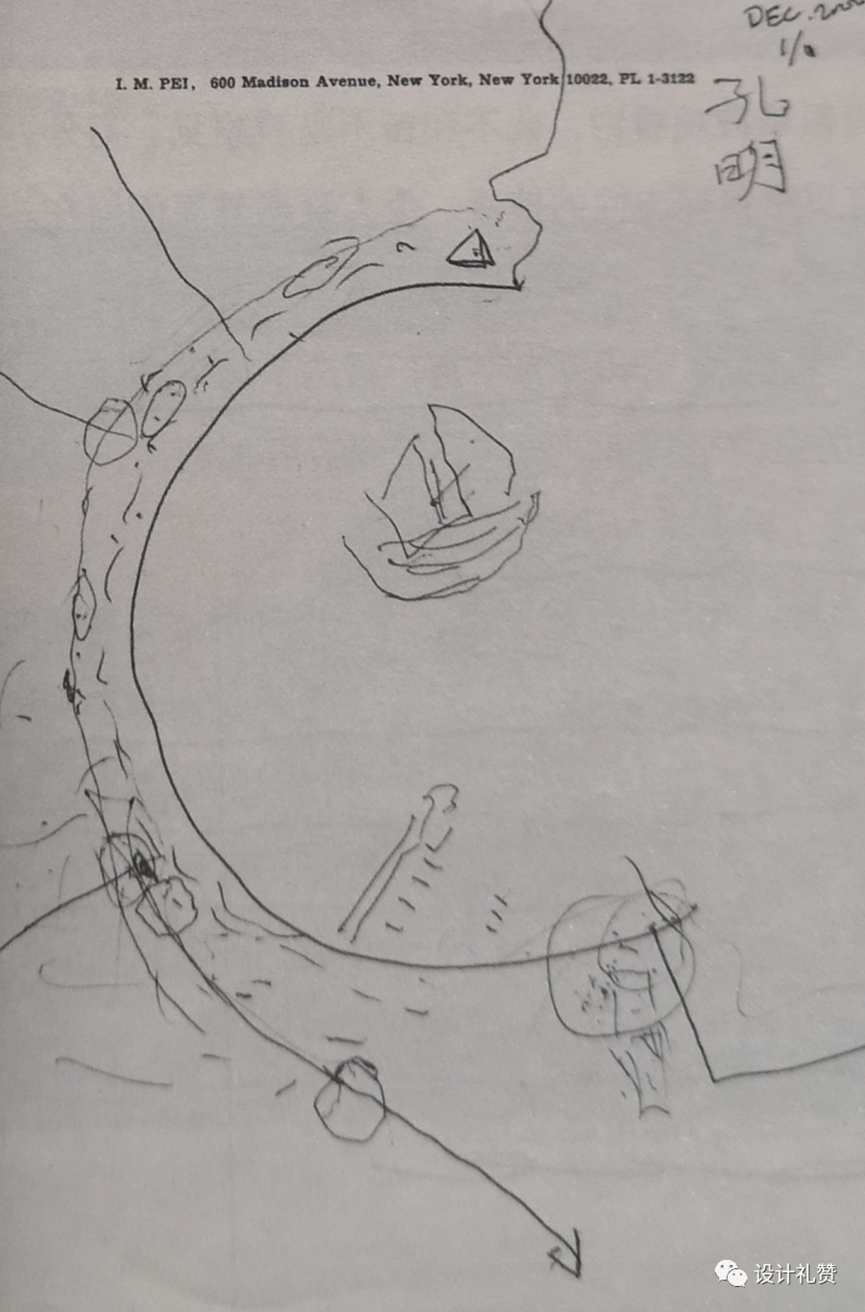

设计从参与场地选择开始

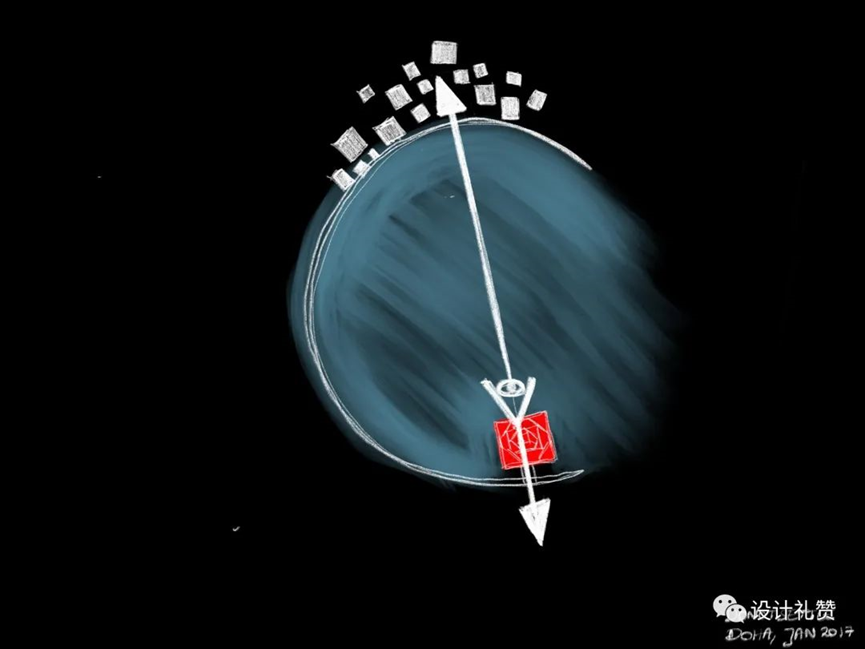

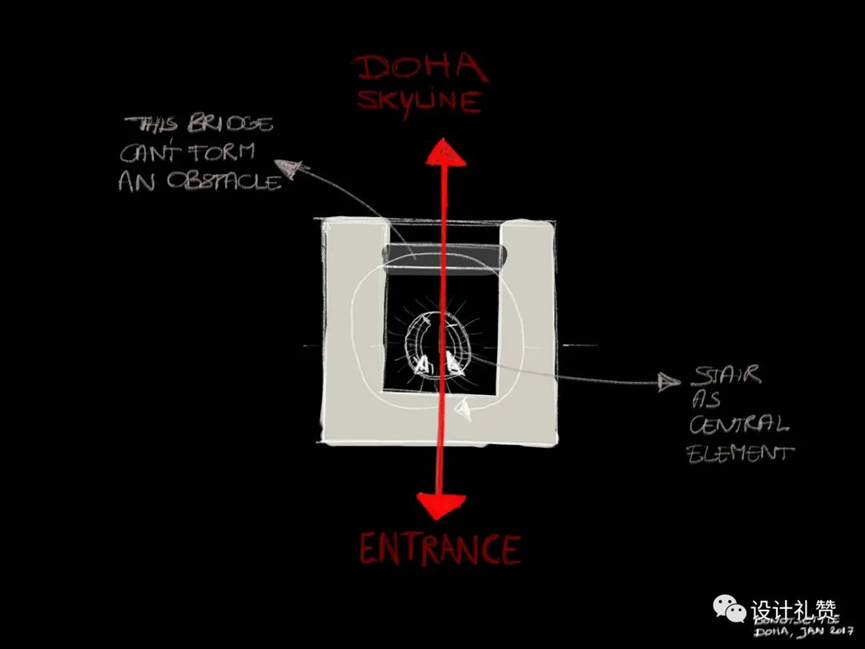

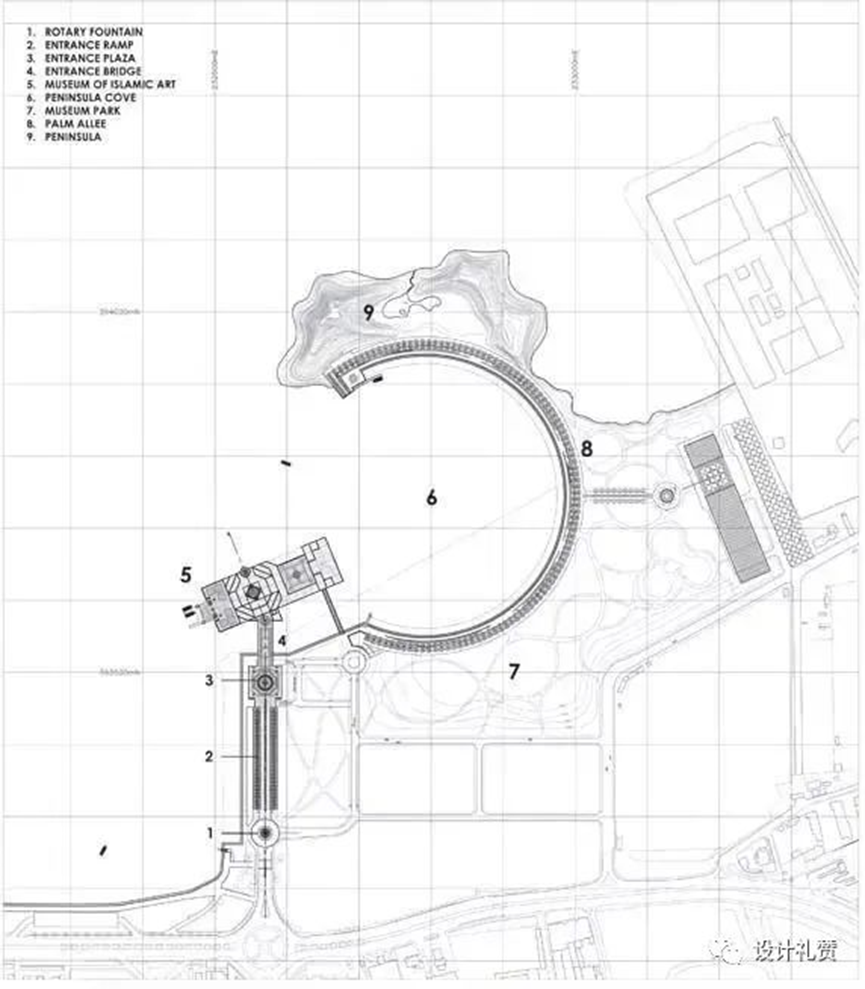

最初这个项目的基地位置位于滨海大道北侧,距离多哈的传统市集不远,海湾对岸的高楼林立。当时海滨大道还尚未开发。但是贝聿铭深思远虑,考虑到未来的建设会淹没博物馆。所以要求在海湾中专门填出一座人工岛作为基地。

贝聿铭先生的要求,不但有利于博物馆存在的自明性,让前来学习文化的人们感受到建筑的厚重,也开辟了环境让人们便于欣赏独处一隅的博物馆。业主于是在距离海岸60米处的海湾内建造了一座新基地。从海滨大道需要经过一个斜坡步行走到伊斯兰艺术博物馆,斜坡下是停车场,博物馆的入口被提高了一层,途中有流水和喷泉,两旁的人行道有棕榈树列,意在将观众或游客从喧嚣的闹市引入静谧的艺术殿堂,其灵感源自伊斯兰花园轴线布局,有召唤天堂的隐喻。当然,这也是空间情绪的转换的处理手法。

地域性文化

贝聿铭曾自述,自从巴黎卢浮宫项目之后,他改变了个人的建筑方式,从基地的文化切入,以便更进一步掌握当地的需求。贝聿铭的作品几乎全部都与基地融合的非常契合,注重功能、造型以及配置等层面,大部分项目位于美国,这个没有什么深厚文化的国度,所以他以往并不需要特别的关照文化的特别需求。但是为了呈现具有伊斯兰风格的气质,贝先生为这个项目付出了很多。

贝先生曾说:“这是我曾经从事过的最困难的工作之一。对我来说,我必须去把握伊斯兰建筑的精髓。我的任务的困难在于伊斯兰文化如此丰富多样,从伊比利亚到莫卧儿印度,再到中国以至更远。我很熟悉西班牙科尔多瓦大清真寺,并认为它代表着伊斯兰艺术的顶峰,但是我错了,结合西班牙气候和文化的影响意味着科尔多瓦清真寺并不是我寻求的伊斯兰文化的纯粹表现。”

“我又去过印度看过当地最大的清真寺,还是没找到我的灵感。甚至是叙利亚大马士革倭玛亚清真寺,现存最古老的纪念碑性质的清真寺,似乎也带有早期基督教影响的元素。在清真寺建起之前,这个地点曾是一个罗马神庙和一个拜占庭风格的教堂。在那儿还能感受到拜占庭风格的影响,我再次肯定我依然没能找到我的目标。”

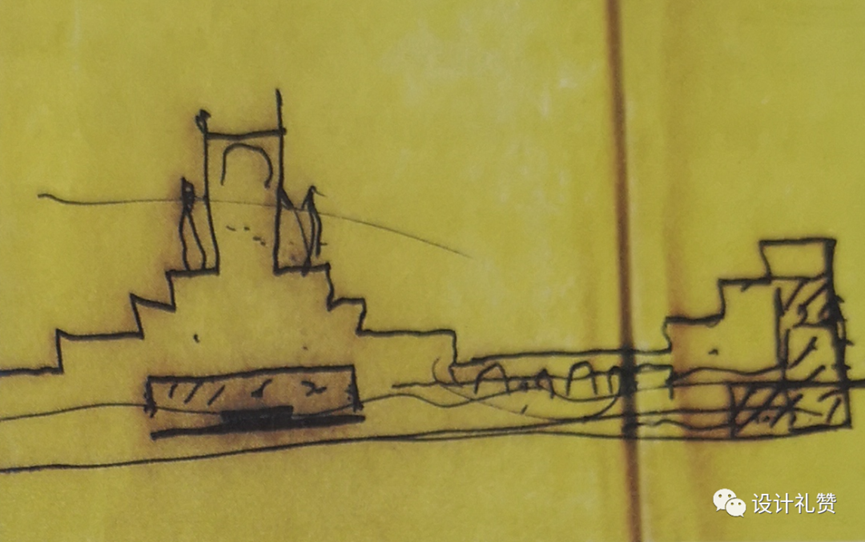

“我又去了突尼斯,虽然我的目的是去考察清真寺,但是我却被莫纳斯蒂尔和苏斯的那些建于公元8、9世纪的堡垒所吸引,我觉得我正在接近伊斯兰建筑的本质。”

慢慢地,贝先生开始明白为什么他觉得科尔多瓦清真寺不是他寻求的伊斯兰精髓的真正代表,它太豪华太华美了,如果一个人说寻到了伊斯兰建筑的核心,难道它不是应该位于沙漠上,设计庄重而简洁,阳光使形式复苏吗?

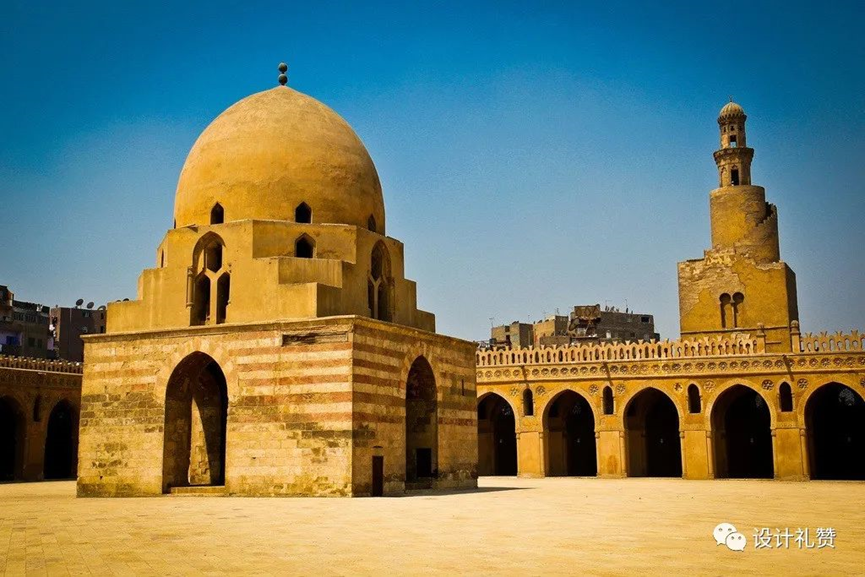

“最后,在埃及开罗的伊本·图伦清真寺,我最后逐渐接近了“真相”,并相信我找到了我一直所要寻找的。 ”

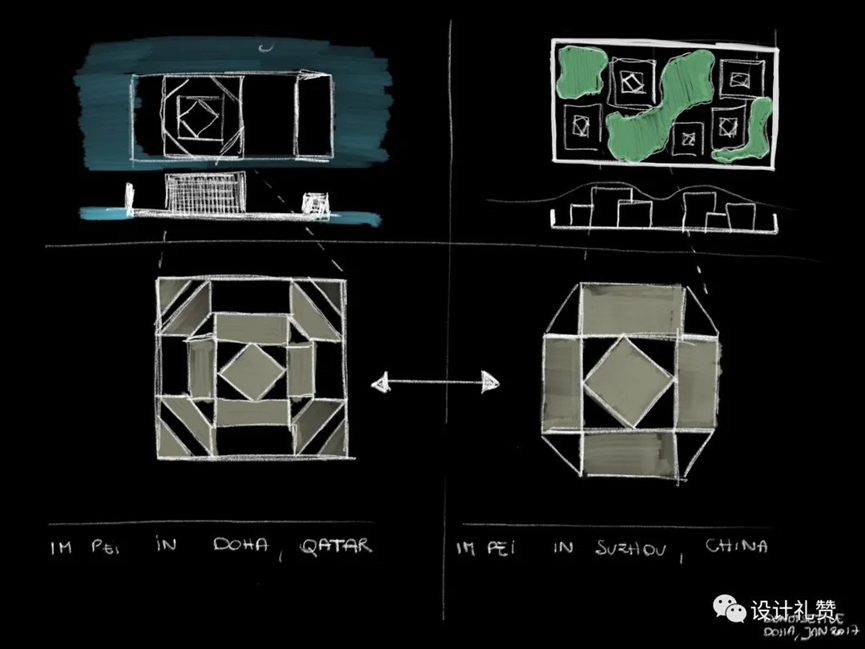

图伦清真寺是埃及体积最大的清真寺,然而贝聿铭博物馆的主体,借鉴其实也不是图伦清真寺本身,而是图伦清真寺的院子正中心,是后来君王造的一个藏宝阁。这个我之前出的《用空间思维操作平面布局》曾经有提到过。

整体设计介绍

因为博物馆坐落在离岸200英尺(60米)的人工岛上,因此从多哈城里,无论是多车道的滨海大道,还是多哈港,都能将它尽收眼底。参观者从南边进入博物馆,途经一排枣椰树,一条配有小瀑布的坡道从喷泉广场延伸至楼前。

虽然从滨海大道到博物馆的坡道并没有美秀美术馆的曲折复杂,但那成排的棕榈树,甚至是小瀑布的流水声都在不知不觉中标明了一种气氛转场——从都市平淡无奇的环境到艺术和建筑相融合的殿堂之间的转场。这样设计的灵感,正是来自于伊斯兰花园中轴对称的布局、水道和天堂的寓意。

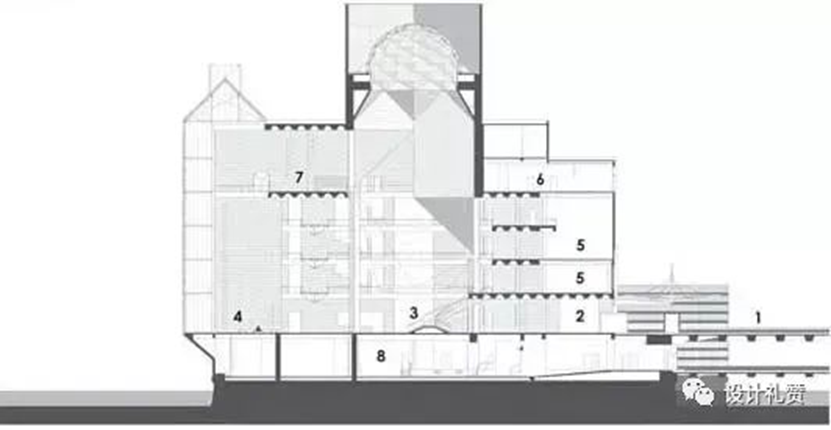

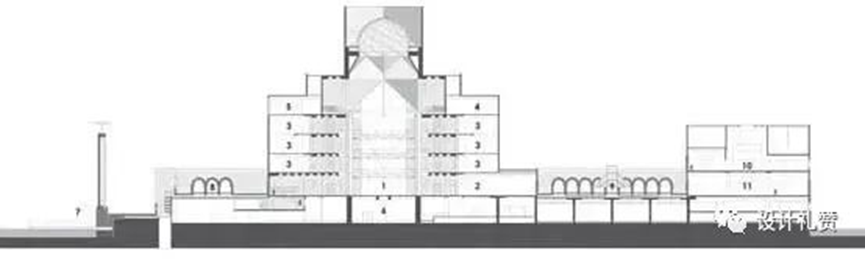

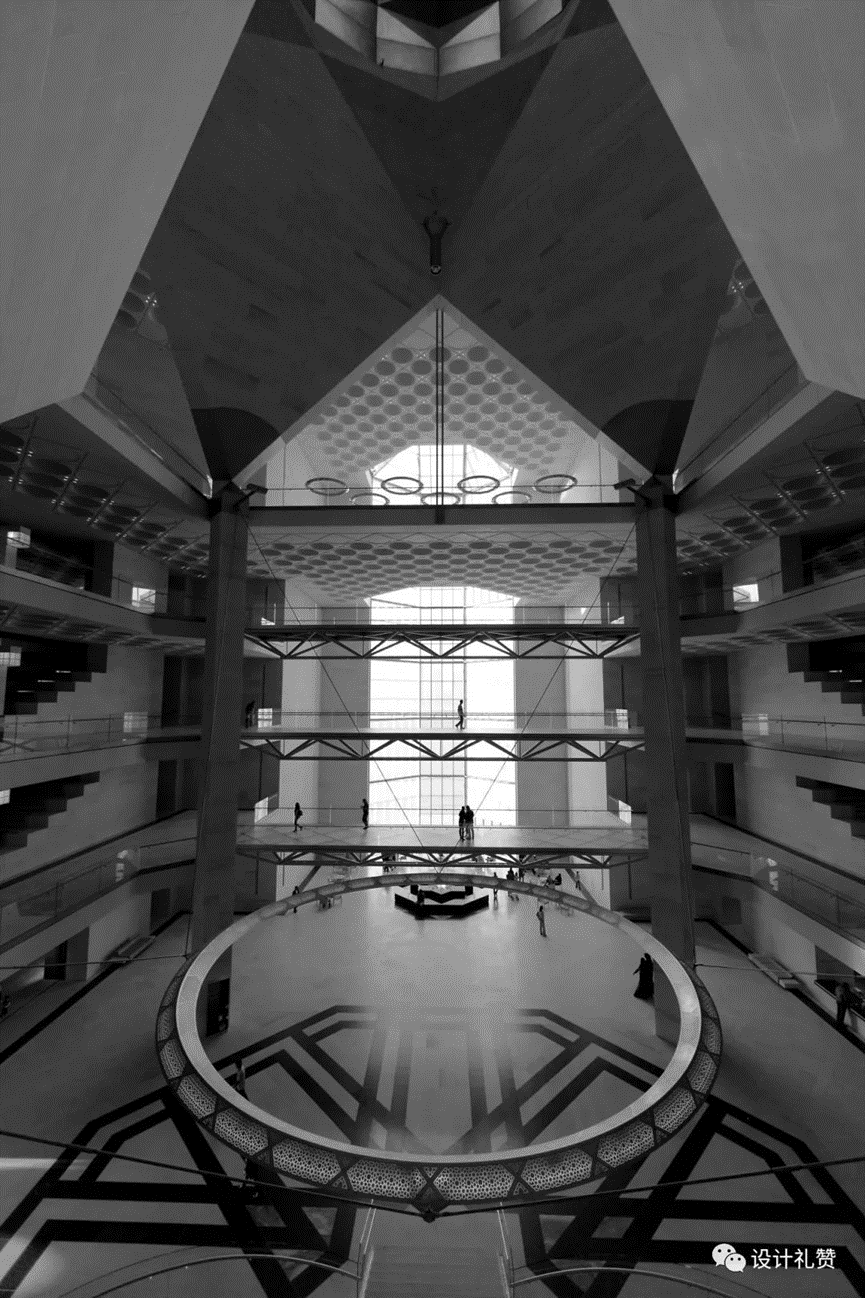

参观者进入博物馆,迎面看到的是巨大的环形楼梯,便于人们参观贝聿铭精心设计的巨型窗户。楼梯的第三级正位于穹顶中心之下,而穹顶中心下面的地板上配有精致的装饰图案,灵感来自于伊斯兰传统的交织图案,但仍不失现代风格。主楼梯轻盈的弧度让人不禁联想到贝聿铭在卢浮宫设计的螺旋楼梯。

如果说卢浮宫金字塔的螺旋楼梯让人们能够看到宫殿外立面的全景以及地下的入口区;那么伊斯兰艺术博物馆向上弯曲的楼梯就让游客可以从不同角度去探索中庭的空间。

底层(即主要楼层)设有临时展厅、分别为男女游客准备的祈祷堂、博物馆商店、一间200座的报告厅和喷泉咖啡厅。一层声学铝管构成的滤网承担了防晒和隔音的功能。每层展览空间由玻璃跨桥相连接,桥下横跨咖啡厅,并将悬挑于中庭周围的U形阳台串联了起来。

贝聿铭经常在自己设计的大厅的中庭空间使用跨桥,国家美术馆东馆就是一个很好的例子。多哈博物馆里,贝佬在这些跨桥上采用了玻璃结构,使得从穹顶和巨窗里射入的光线更加具有灵动感。

这个面积为3.5万平方米的博物馆不仅仅是一个伊斯兰艺术品的展览厅。也成为了卡塔尔的文化和教育中心。博物馆设有一个广阔的教育中心,由一个封闭的长廊连接,长廊还通向一个带有喷泉和凉亭的花园。这个花园,似乎更适合于较为凉爽的天气(卡塔尔夏天气温超过50度),视野开阔,能将对面多哈新的市中心林立的大厦尽收眼底。中央凉亭不难让人联想到英格兰或苏州博物馆的茶亭。游人还可以从外部通过一条修长雅致的跨桥直接进入教育中心。

贝聿铭重新诠释了伊斯兰建筑,加入了他自己的表现力,这种表现力同时具有私人性和共通性。从这个角度来看,建筑自身也创建了传统和现代的桥梁,而馆内的展品则从艺术的层面上显示了过去和现在的这种联系。从广义上说,卡塔尔正是将自己置于东西方之间的要塞。比起别的贝氏作品,伊斯兰艺术博物馆显得更加严谨,像伊本·图伦的中央喷泉一样,是为沙漠之光而造就的。沙漠的日光严酷激烈,让博物馆的造型和颜色于一天之内不断变幻,在西斜的夕阳下散发出橘黄的光晕。

贝聿铭在谈到多哈的博物馆时,仍然保持着一如既然的谦虚。对于贝聿铭试图沉淀广阔伊斯兰世界的建筑“精髓”这一理论,确实也众说纷纭。在具体的设计上,比如穹顶下的巨大圆形吊灯,就和很多清真寺里大型的中空金属灯饰有着潜在的联系。贝聿铭十分忠实于自己的几何设计以及它带来的诸多可能性,特别是像圆形、正方形和八边形这样的形状,可以通过旋转来创造多样的视角和新颖的图案。

在多哈博物馆高大的穹顶之下,贝聿铭风格中的另一个重要的元素似乎也浮现了出来。贝聿铭自己也经常被归为美国现代派建筑师,和德国包豪斯略有区别。通过它对于伊斯兰建筑的逡巡,并在开罗9世纪的清真寺中、13世纪的喷泉里最终找到了这种精髓,贝聿铭展现了对于过去一种深刻和重要的关联,这一点在他卢浮宫及以后的作品里日趋明显。

从博物馆内部来看,巨大的穹顶可能让人联想到诸多清真寺,然而它几何图形的金属表面却又显示着毫无疑问的现代风格。贝聿铭在借鉴伊斯兰大清真寺和其他建筑传统的同时,也常提到勒·柯布西耶和伊本·图伦里“一种近乎立体主义的几何表现手法”。这两方面并不冲突,因为贝佬的目标是创建一座现代建筑,这一建筑既不是对过去的单纯模仿,也不是后现代主义的胡乱拼接。

卡塔尔本身就是一众外国影响的产物。今天,贝聿铭这位美国华裔建筑师,在多哈建立了伊斯兰世界里第一个以伊斯兰艺术为重点的文化博物馆。贝聿铭建筑风格中对传统的借鉴在博物馆表面的光影中清晰可见。这是一种极具共通性的艺术表达手法,正如展品中一只9世纪的伊拉克碗,这件美丽的文物上有半行书法,写道“所做的这些是值得的”。

现代主义建筑的最后一位大师

贝聿铭一直尝试着编织过去和现在之间的纽带,正是这根纽带在历史上指引着建筑的发展。

最初,现代派的几何性被看作是与过去复杂装饰风格的决裂。贝聿铭在多哈项目上更加深挖了这些装饰风格,但同时也没有失掉他对几何图形的热情。

在他故土中国的圆形月亮门里,或伊斯兰艺术和建筑的几何序列中,贝聿铭终于抓牢了他一直试图寻找的“精髓”。无论是在卢森堡沃邦设想的地基上,还是在苏州充满故事的古城区,贝聿铭的建筑艺术一直都是在寻找精髓,并把这种精髓突现出来——一个池塘,一座石艺,或是一株紫藤,看在有心人眼里都在诉说着历史。同样,在多哈,贝聿铭想做的,也绝不是将伊本·图伦简单地复制放大。有趣的是,贝聿铭这会借鉴的都是宗教建筑——清真寺。

他对于光线的观点,和他对于几何构图的理解是建筑中造型、变化和表现手法的关键,这一切都帮助他填平了早期现代派和传统之间留下的鸿沟。贝聿铭在多哈的作品极具现代风格,但又没有和传统隔离开来,这一作品的难度和重要性可以说在现代建筑史上是鲜见的。

图纸资料